カラーユニバーサルデザイン(Color Universal Design、CUD)とは

カラーユニバーサルデザインは、色覚の違いに関係なく、すべての人が情報を正しく理解できるデザイン手法です。色の区別が難しい方や、環境の影響を受けやすい場面でも、視認性を確保することを目指しています。

カラーユニバーサルデザイン(CUD)が生まれた背景

カラーユニバーサルデザイン(CUD)は、色覚の多様性を尊重し、すべての人が正確に情報を受け取れるようにするために生まれました。

日本では、男性のおよそ20人に1人、女性のおよそ500人に1人が色覚に違いを持つとされています。欧米では男性のおおよそ10〜12人に1人の割合、女性のおおよそ250人に1人が色覚に違いを持つとされています。

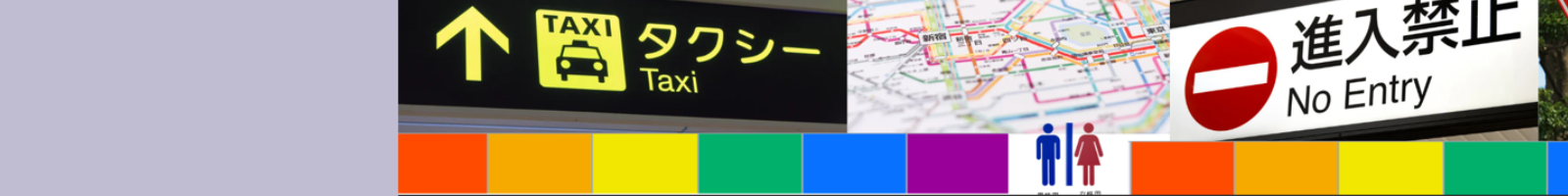

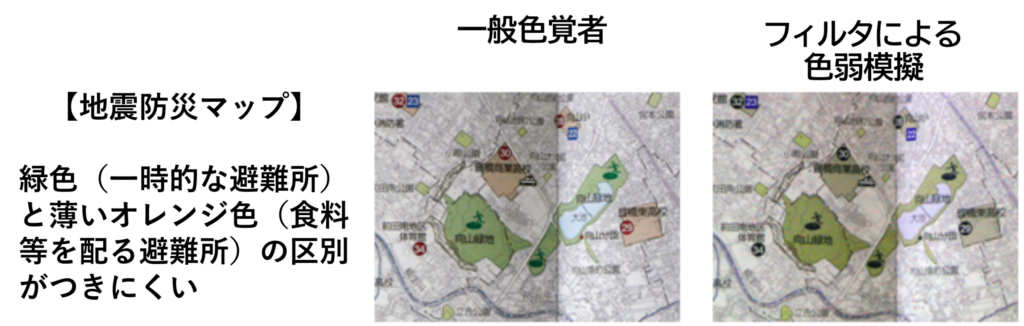

色のこのような違いは、情報の視認性や理解に影響を与えることがあり、特に公共の案内板や地図、広告デザインなどにおいて課題となっていました。

これまで色覚に関する配慮が欠けていたため、色だけに頼った情報伝達が行われることが多くありました。しかし、社会全体で多様性を尊重する動きが広がり、色覚の違いを持つ人でも同じように情報を得られる社会を実現する必要性が認識されました。その結果、CUDが提唱されるようになりました。

- 自治体のガイドライン策定: 東京都をはじめとする自治体が、公共の場でのCUDの活用を推進しています。

- 技術の発展: デジタル技術の進化により、より高度な色彩デザインが可能になりました。

- 啓発活動: 多様性への理解を深めるための教育やキャンペーンが行われ、CUDへの関心が高まりました。

カラーユニバーサルデザイン(CUD)のポイント

- 視認性の向上 : 色のコントラストを工夫し、重要な情報を簡単に認識できるようにする。

- 色以外の要素を活用 : 形や文字を併用することで、情報伝達を補強します。

- 誰もが使いやすいデザイン: 年齢や環境に関係なく、幅広い利用者に配慮した設計が行われています。

活用例

駅の案内表示: 路線マップや出口案内で、色だけでなく形や番号を使用して視認性を向上

道路標識 : 赤、黄色、青のコントラストが高い配色を用い、文字も見やすいサイズにする

ピクトグラム・文字情報の追加: 色に依存せず、文字・形状・アイコンを用いて情報を伝える。

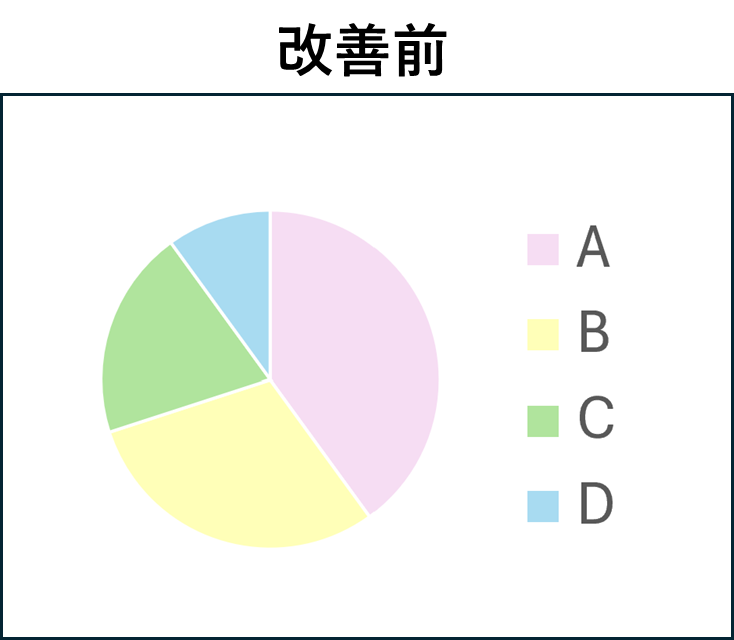

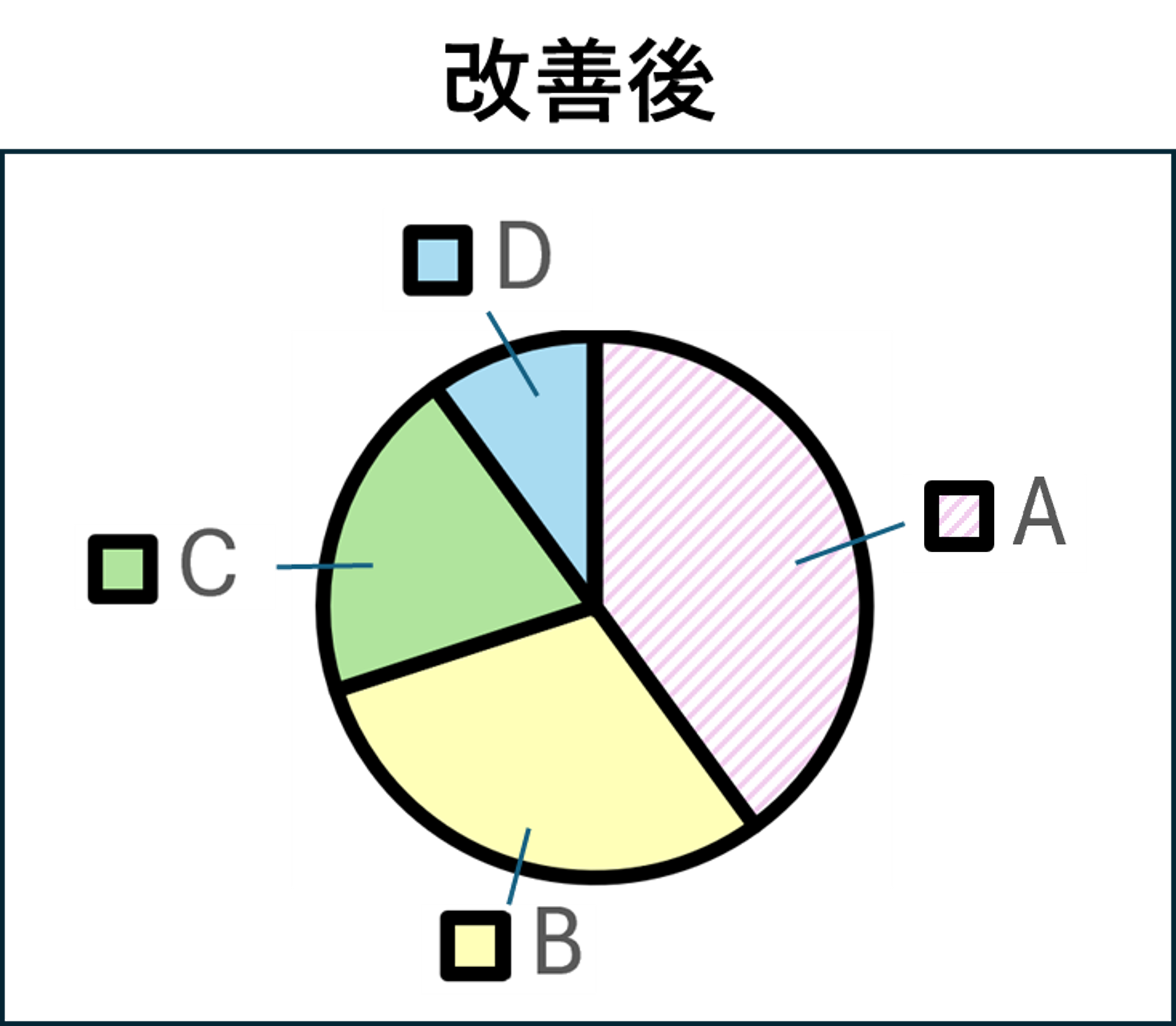

円グラフの彩色:視覚特性の異なるすべての人にとって見やすく、理解しやすいデザインにする。

改善ポイント

- 凡例をデータに沿わせて配置し、視認性を向上

- 淡色の組合せを避け、コントラストを強調

- 境界線を追加して、より見やすいデザイン

- データ領域に模様やパターンを入れても見やすく

※カラーユニバーサルデザイン(CUD)の観点から資料を作成する際に、色弱模擬フィルタ「バリアントール」および「色のシミュレータ」を使用し、多様な色覚を持つ方々にも配慮したデザインを心がけています。

色弱模擬フィルタ「バリアントール」は一般色覚者が色弱者の色の見分けにくさを体験するためのカラーユニバーサルデザイン・支援ツールです。

詳しくは色弱模擬フィルタ「バリアントール」公式サイトをご参照ください。

「色のシュミレータ」は色覚シミュレーションアプリ 異なる色覚タイプを持つ人々が、色をどのように見ているかをリアルタイムで体験できる無料アプリです。 内蔵カメラを使用し、動画像をリアルタイムに変換して、C(一般型)、P(1型)、D(2型)、T(3型)の色覚タイプごとにシミュレーションが可能です:

詳しくは「色のシュミレータ」公式サイトをご参照ください。

加齢や眼の疾患でも色の見え方に変化が現れます。

- 青色の感度低下 :加齢により水晶体が黄色っぽくなるため、青や紫といった短波長の色が見えにくくなる。

- コントラストの低下: 網膜の感度が減少し、色の鮮やかさや明暗の違いが認識しにくくなることがある。

- 光の散乱の増加 : 加齢に伴う瞳孔収縮により、光の取り込みが減少し、色が薄く見える場合がある。

- 白内障 :水晶体が白濁することで、全体的に色がくすみ、特に青い色が見えにくくなることがある。

- 緑内障 :視神経が損傷される病気で、視野が狭くなるとともに、色の感度も低下する。

- 黄斑変性症:網膜の中心部である黄斑が劣化により、視力だけでなく色覚も影響を受け、中央部分で色がわかりにくくなる。

- 糖尿病性網膜症:糖尿病による網膜の血流障害が原因で、視力だけでなく色の認識能力にも影響を与える場合がある。

カラーユニバーサルデザイン(CUD)に興味を持っていただけたでしょうか?

カラーユニバーサルデザイン(CUD)を生かして資料・物づくりをしてみたいと思った方は是非、Lumiere Ohana(ルミエールオハナ)にお問合せください。